¿Dónde termina el parecido y empieza la interpretación?

Cuando hablamos de dibujo y pintura, especialmente en el retrato, siempre aparece una pregunta esencial: ¿hasta qué punto debemos copiar lo que vemos y en qué momento comienza la verdadera interpretación artística? Al inicio de todo proceso creativo, el parecido parece ser la meta. Queremos que la obra se parezca al modelo, que el espectador lo reconozca sin dudar. Sin embargo, un retrato que se limita únicamente a eso se queda incompleto. El parecido es solo el primer peldaño de una escalera mucho más alta.

El método académico nos ofrece las herramientas necesarias para alcanzar ese primer objetivo. Proporción, ritmo, luces y sombras bien organizadas son los fundamentos que sostienen cualquier representación sólida. Sin esta base estructural, el retrato corre el riesgo de ser inestable o frágil. Pero lo que hace memorable una obra no es únicamente su precisión técnica, sino su capacidad de evocar una presencia, de transmitir carácter y emoción más allá de la superficie.

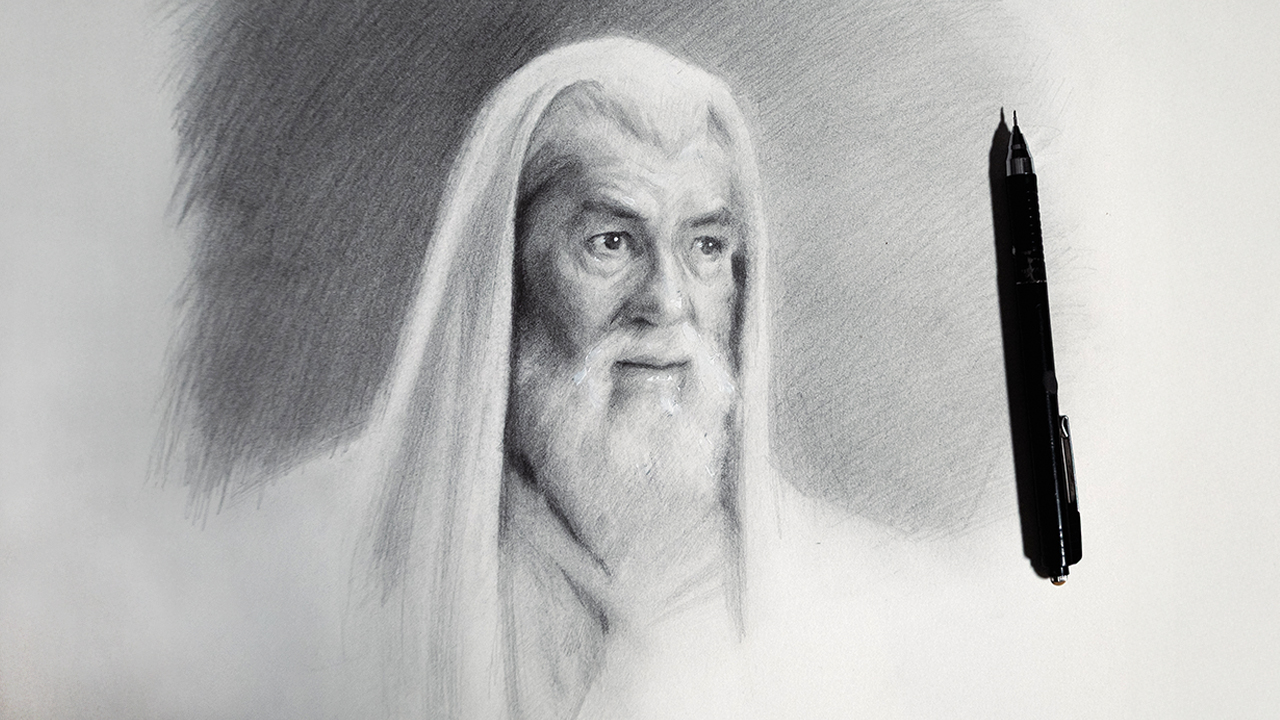

Copiar cada arruga, cada pestaña o cada detalle puede darnos un parecido exacto, pero eso no garantiza vida. La interpretación consiste en decidir, de manera consciente, qué enfatizar y qué dejar en silencio. Es un proceso de selección en el que el artista elige qué facciones transmiten mejor la esencia del modelo, qué detalles suman carácter y cuáles pueden omitirse, qué bordes conviene perder para dar atmósfera en lugar de rigidez. En ese ejercicio de decisión se transforma el dibujo: deja de ser una reproducción mecánica para convertirse en una construcción deliberada de sensaciones.

Aquí entra en juego el enfoque pictórico, una forma de pensar que va más allá de la línea. En lugar de depender del contorno, el artista organiza la obra a través de masas tonales, de la interacción entre luces, sombras y medios tonos. Es el mismo principio que guía a la pintura: no describir, sino sugerir. Las líneas pierden protagonismo, y el valor tonal pasa a ser el verdadero lenguaje. Un borde abierto puede sugerir misterio y profundidad; una transición suave en los medios tonos crea volumen y atmósfera; un contraste entre luz y sombra otorga tensión emocional y vida.

Este enfoque demuestra que la interpretación no es una ruptura con el método académico, sino su madurez. No se trata de abandonar las reglas, sino de trascenderlas con comprensión. El método académico da la estructura; la interpretación aporta el alma. Cuando ambos se integran, el artista deja de copiar lo visible y empieza a evocar lo invisible, aquello que hace que un rostro o una forma parezcan respirar en el papel.

Cada elección —qué enfatizar, qué suavizar, qué perder en la penumbra o dejar en el misterio— se convierte en una forma de dirigir la percepción del espectador. Comprender esta dinámica entre parecido e interpretación es una de las lecciones más profundas que puede adquirir un artista en formación. Aprender a dibujar no es solo entrenar la mano, sino educar la mirada y la mente para observar con sensibilidad y traducir con intención.

El retrato, en su sentido más pleno, no busca únicamente mostrar cómo se ve alguien, sino quién es. Su propósito es revelar, no repetir. Por eso, el aprendizaje del dibujo se convierte en una práctica que combina técnica, observación y sensibilidad.

En última instancia, el arte vive en esa frontera sutil entre la forma observada y la emoción evocada. El parecido garantiza la fidelidad visual; la interpretación, la profundidad humana. Solo cuando ambos aspectos se encuentran —la precisión del ojo y la intención del espíritu— el dibujo alcanza su plenitud. Porque dibujar no es copiar: es comprender, interpretar y dar vida a la luz.

Por Carlos Martínez León